Eine durchdachte Projektorganisation ist der Schlüssel zum erfolgreichen Projektabschluss – sie sorgt für klare Strukturen, Zuständigkeiten und effiziente Abläufe. Sie bildet damit das Fundament für reibungslose Abläufe und vorzeigbare Projektergebnisse. In diesem Beitrag beleuchten wir die verschiedenen Formen der Projektorganisation, deren jeweilige Vor- und Nachteile sowie einige Beispiele.

Was ist Projektorganisation?

Die Projektorganisation umfasst die Gesamtheit der Organisationsstrukturen, Prozesse und Regeln, die für die Durchführung eines Projekts erforderlich sind – kurz: sie enthält die Aufbauorganisation und die Ablauforganisation des Projekts. Sie definiert, wie Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Ressourcen innerhalb eines Projekts verteilt und koordiniert werden. D. h. sie bestimmt

- den hierarchischen Aufbau,

- den Informationsfluss und

- die Weisungsbefugnisse.

Eine optimale Projektorganisation ist die Grundlage, dass ein Projekt innerhalb eines gesetzten Zeitplans und Budgets und in der geforderten Qualität abgeschlossen werden kann. Sie wird als Projektorganigramm in einer Baumstruktur dargestellt, die in die Unternehmensstruktur eingebettet ist.

Abgrenzung zu verwandten Begriffen

- Projektstruktur (Definition): Bezieht sich auf die inhaltliche Gliederung des Projekts in Arbeitspakete und Teilbereiche und wird oft in Form einer Work Breakdown Structure (WBS) hierarchisch dargestellt.

- Projektmanagement (Definition): Umfasst alle Führungsaktivitäten, die notwendig sind, um ein Projekt erfolgreich durchzuführen. Nach DIN 69901-5 – der DIN-Normenreihe, die zentrale Begriffe im Projektmanagement definiert – gehören dazu alle Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mittel für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten.

Warum ist die Projektorganisation wichtig?

Die Projektorganisation sorgt für klare Verantwortlichkeiten und reibungslose Kommunikation zwischen den Beteiligten: Eine strukturierte Projektorganisation definiert eindeutig, wer für welche Entscheidungen zuständig ist, wer den Entscheidungen zustimmen muss und wer über Entscheidungen informiert wird.

Welche Projektorganisationsformen gibt es?

Es gibt verschiedene Formen der Projektorganisation, die zum Einsatz kommen können. Sie unterscheiden sich stark in der Verteilung der Entscheidungsbefugnisse. Die drei Hauptformen sind:

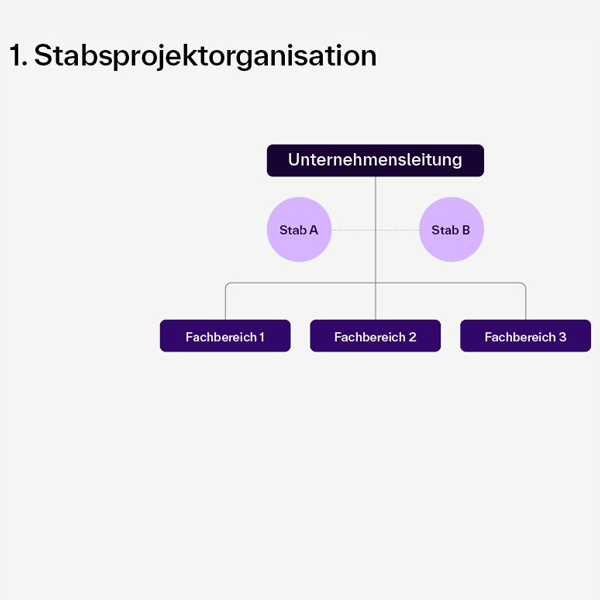

Stabsprojektorganisation

Bei der Stabsprojektorganisation wird das Projekt als Stabsfunktion in die bestehende Linienorganisation integriert. Die Projektleitung hat hier eine beratende Funktion, die auf ihrer Fachexpertise beruht, besitzt aber keine fachliche und disziplinarische Weisungsbefugnis. Sie ist weder für den Verlauf des Projekts verantwortlich noch für das Ergebnis oder die Kosten. In dieser Organisationsform kann die Projektleitung nur in einem engen Rahmen selbstständig Entscheidungen treffen und verfügt kaum über eigene Ressourcen.

Wann eignet sich die Stabsprojektorganisation? Diese Form eignet sich besonders für kleine Projekte mit geringem Umfang und für Projekte, die von der Geschäftsleitung oder einer hoch aufgehängten Abteilung direkt unterstützt werden. Andernfalls scheitern solche Projekte leicht.

Vor und Nachteile der Stabsprojektorganisation

| Vorteile | Nachteile |

|

|

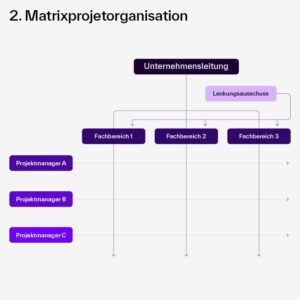

Matrixprojektorganisation

Die Matrixorganisation ist ein Mehrliniensystem, in dem die Projektmitglieder gleichzeitig sowohl ihrer Fachabteilung als auch Projektteams zugeordnet sind. Damit haben sie im Grunde zwei Vorgesetze: Die Projektleitung hat die projektbezogene fachliche Weisungsbefugnis und Verantwortung für die Projektziele, während die disziplinarische Verantwortung bei den Linienvorgesetzten bleibt. Je nach Ausprägung der Matrix kann die Fachabteilung („schwache Matrix“) oder das Projektteam („starke Matrix“) die gewichtigere Rolle einnehmen. Alternativ kann das Verhältnis auch ausgewogen sein („ausgewogene Matrix“).

Um Konflikte zu vermeiden, kann es hilfreich sein, einen Lenkungsausschuss einzusetzen, in dem die Abteilungsleiter zusammenkommen. Der Projektleiter berichtet an den Ausschuss, der auf dieser Basis Entscheidungen trifft und die Kapazitätsplanung verantwortet.

Wann eignet sich die Matrixorganisation?

- Wenn Marktveränderungen eine schnelle Anpassung und kreative Ideen aus verschiedenen Fachbereichen erfordern.

- Für komplexe Projekte, die unterschiedliche fachliche Kompetenzen benötigen.

Vorteile und Nachteile der Matrixorganisation

| Vorteile | Nachteile |

|

|

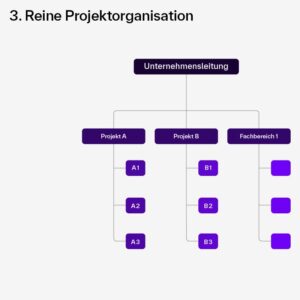

Autonome/Reine Projektorganisation

Bei dieser Form wird ein eigenständiges Projektteam für ein spezifisches Projekt gebildet, das vollständig von der Primärorganisation getrennt ist. Das Team verfügt über eigene Ressourcen und arbeitet autonom. Die Projektleitung hat die fachliche und disziplinarische Weisungsbefugnis und verantwortet alle Entscheidungen sowie die Zielerreichung des Projekts.

Wann eignet sich die reine Projektorganisation? Da sie schnelle Entscheidungen ermöglicht, eignet sie sich besonders für innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die auf eine hohe Geschwindigkeit angewiesen sind oder auch für komplexe Projekte mit hoher Bedeutung für das Unternehmen.

Vorteile und Nachteile der reinen/autonomen Projektorganisation

| Vorteile | Nachteile |

|

|

Typische Herausforderungen in Projektstruktur und Organisation

Je nach Organisationsform kämpfen die Projektteams und -Leitung teils mit unterschiedlichen Herausforderungen.

Die Stabsprojektorganisation leidet z. B. oft unter ihrer geringen Durchsetzungsfähigkeit:

- Die Projektleitung hat keine Möglichkeit, Maßnahmen direkt durchzusetzen. Dies führt zu Abhängigkeiten von anderen Entscheidungsträger:innen.

- Ohne Unterstützung der Geschäftsleitung besteht die Gefahr, dass das Projekt nicht mit ausreichender Priorität behandelt wird.

- Die fehlenden eigenen Ressourcen und die geringe Entscheidungsfreiheit schränken den Handlungsspielraum der Projektleitung erheblich ein.

Die Matrixprojektorganisation wird leicht durch Konflikte aus Mehrfachunterstellungen belastet:

- Die Doppelunterstellung der Projektmitglieder führt leicht zu Interessenskonflikten und widersprüchlichen Anforderungen.

- Die Komplexität der Struktur kann zu Unklarheiten in den Verantwortlichkeiten führen.

- Es kann sehr zeitaufwändig sein, die funktionalen Abteilungen und die Projektteams aufeinander abzustimmen. Dies behindert schnelle Entscheidungen.

Die autonome/reine Organisation kämpft mit dem Ressourceneinsatz sowie mangelnder Flexibilität:

- Die Schaffung eines eigenständigen Teams erfordert umfassende Planung, Zuweisung von Ressourcen sowie eine klare Definition der Rollen – dies ist zeitintensiv.

- Wenn mehrere Projekte gleichzeitig durchgeführt werden, kann es zu Engpässen bei qualifizierten Mitarbeiter:innen kommen.

- Da die Struktur speziell auf ein bestimmtes Projekt zugeschnitten ist, können Änderungen im Verlauf schwer umgesetzt werden.

Entscheidungskriterien: Wie wählt man eine geeignete Projektorganisationsform aus?

Die Wahl der richtigen Organisationsform hängt stark von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab und ist eine komplexe Entscheidung. Folgende Kriterien können bei der Entscheidung helfen:

| Kriterium | Beschreibung | Geeignete Organisationsform |

| Projektgröße und -komplexität | Bei großen und komplexen Projekten kommt es stark auf die Vielseitigkeit der Organisationsform an. | Matrix oder reine Projektorganisation |

| Strategische Bedeutung und Innovationskraft des Projekts | Für innovative Projekte mit hoher strategischer Relevanz eignen sich Organisationsformen, die viel Autonomie und kurze Entscheidungswege bieten. | Reine/autonome Projektorganisation |

| Anzahl an Beteiligten | Projekte mit vielen unterschiedlichen Interessen profitieren von einer klaren Struktur sowie klaren Rollen und Verantwortlichkeiten. | Stablinien- oder Matrixform |

| Grad an Flexibilität im Projektverlauf | Dynamische Projektumgebungen erfordern eine hohe Anpassungsfähigkeit an wechselnde Anforderungen. | Matrixorganisation |

| Internationalität des Projekts | Internationale Projekte erfordern neue Rollen, wie etwa Schnittstellenverantwortliche zwischen den Kern- und Subteams und müssen kulturelle Unterschiede in ihrer Struktur berücksichtigen. | Netzwerkstruktur, fraktale Projektorganisation |

Wichtig zu wissen:

Die Wahl der Organisationsform findet zwischen zwei Polen statt:

- Ressourcenautonomie: Soll das Projekt eng in bestehende Prozesse und Strukturen eingebettet sein?

- Verselbstständigung: Soll das Projekt unabhängig von der regulären Organisationsstruktur durchgeführt werden?

Beispiele: Projektorganisation in der Praxis

Beispiel 1: Projekt in Stabsorganisation

Ein produzierendes Unternehmen möchte ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept einführen. Der Projektleiter koordiniert das Projekt, berät die Abteilungen und entwickelt gemeinsam mit ihnen nachhaltige Maßnahmen. Er hat jedoch keine direkte Weisungsbefugnis über die Projektmitarbeitenden. Zudem fungiert er als zentrale Schnittstelle zwischen dem Projektteam, der Geschäftsführung und den Unternehmensbereichen. Die Unternehmensleitung misst dem Projekt eine hohe Bedeutung bei und unterstützt den Projektleiter aktiv.

Beispiel 2: Projekt in der Matrixorganisation

In einem Lebensmittelunternehmen arbeiten verschiedene Abteilungen eng bei der Entwicklung einer neuen Fitnesstrinkmahlzeit zusammen: Forschung und Entwicklung kümmern sich um die Rezeptur, das Qualitätsmanagement sorgt für die Einhaltung hoher Standards, und das Marketing plant eine große Werbekampagne.

Die Mitarbeitenden sind sowohl in ihren Fachbereichen als auch im Projekt eingebunden. Die Projektleiterin übernimmt die übergreifende Koordination. So kann das Unternehmen flexibel auf Herausforderungen im Projekt reagieren, Ressourcen effizient einsetzen und durch abteilungsübergreifende Zusammenarbeit die Trinkmahlzeit erfolgreich in den Markt einführen.

Beispiel 3: Projekt in reiner/autonomer Projektorganisation

Ein Pharmaunternehmen plant die Markteinführung eines neuen und innovativen Medikaments. Dafür bildet sich ein Team mit Kolleg:innen aus verschiedenen Abteilungen – aus Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing und Qualitätskontrolle. Das Projektteam arbeitet von Beginn bis Abschluss eigenständig, mit eindeutigen Verantwortlichkeiten und Befugnissen.

Alle sind auf das Projekt fokussiert und verfolgen ein gemeinsames Ziel. Die gute Projektkommunikation und Ressourcenplanung schaffen beste Voraussetzungen, damit das Team kreative Ideen entwickeln und innovative Ansätze testen kann. Außerdem kann das Team schnell auf Marktveränderungen reagieren, weil die Projektleitung Entscheidungen eigenständig treffen kann.

Fazit: Projektorganisation als Schlüssel zum Erfolg

Als Bestandteil des Projektmanagements gibt die Projektorganisation den Rahmen eines Projekts vor. Ohne eine saubere Organisation bleiben Strukturen, Zuständigkeiten und Abläufe unklar und das Projektziel ist gefährdet.

Unsere Seminarempfehlung

Erfolgsfaktor Projektverständnis – so arbeiten Linie & Projekt besser zusammen

Projekte sind der Motor für Innovation – doch ohne klare Rollen, Rückkopplung und Transparenz entstehen Missverständnisse und Reibungen. In diesem Seminar lernst du, wie du als Fach- oder Führungskraft die Zusammenarbeit mit Projekten konstruktiv gestaltest. Reflektiere deine Rolle, erweitere dein Verständnis und entwickle praxisnahe Lösungen – mach den ersten Schritt für mehr Miteinander statt Gegeneinander!

Seminar: Erfolgsfaktor Projektverständnis

FAQ – Projektorganisation einfach erklärt

- Was versteht man unter Projektorganisation? Die Projektorganisation beschreibt die Struktur, in der ein Projekt geplant, gesteuert und umgesetzt wird. Sie umfasst sowohl Aufbau- als auch Ablauforganisation.

- Welche Arten von Projektorganisation gibt es? Die Hauptformen sind die Stabsorganisation, Matrixorganisation und reine/autonome Projektorganisation. Jede Form hat spezifische Vor- und Nachteile. Daneben gibt es weitere Formen, wie die Linienorganisation oder die Projektgesellschaft.

- Was ist der Unterschied zwischen Projektorganisation und Projektstruktur? Die Projektorganisation regelt Abläufe und Zuständigkeiten, während die Projektstruktur die inhaltliche Gliederung des Projekts in Arbeitspakete beschreibt.

- Ist Projektorganisation nur für große Projekte relevant? Nein, auch kleine Projekte profitieren von klaren Strukturen und Zuständigkeiten. Bei Projekten mit geringem Umfang kann sich z. B. die Stabsorganisation besonders eignen.

- Wie hängt die Projektorganisation mit dem Projekterfolg zusammen? Die Projektorganisation bildet den Rahmen, um ein Projekt erfolgreich abzuschließen – innerhalb des gesetzten Zeitplans und des Budgets. Sie definiert Verantwortlichkeiten und sorgt so für eine möglichst reibungslose Kommunikation.

- Welche Rolle spielt die Führungsebene bei der Projektorganisation? Gerade in der Stabsorganisation ist die Rückendeckung des Projekts durch die Führungsebene besonders wichtig. Die Projektleitung hat keinerlei Weisungsbefugnis und ist stark vom guten Willen der involvierten Abteilungen abhängig. In den anderen Projektorganisationsformen kann die Projektleitung eigenständiger agieren und Entscheidungen treffen.