Gamification in der Personalentwicklung

Schon Friedrich Schiller wusste: „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt." Das Spiel ist essenziell für den Menschen und die Entwicklung seiner Fähigkeiten. Spielen bedeutet laut dem Gamification-Experten Roman Rackwitz vor allem „sich gleiten zu lassen und immersiv in eine Umgebung einzutauchen.“

Das Prinzip der Gamification versucht, dies auch für Kontexte außerhalb des klassischen Spiels nutzbar zu machen. Spielen und Lernen gehören von Natur aus zusammen. Durch Spielen lernt das Gehirn die Welt zu verstehen, Erfahrungen zu verarbeiten und sich geistige und motorische Fähigkeiten anzueignen.

Diesen natürlichen Lernmechanismus können Sie auch in Ihrem Unternehmen nutzen – durch strategisch eingesetzte Gamification. Erfahren Sie hier, was Gamification ausmacht und wie Sie damit die Lernmotivation in Ihrer Organisation steigern können.

Was ist Gamification?

Gamification bezeichnet die Integration von spieltypischen Elementen und Prinzipien in spielfremde Kontexte. Diese Definition stammt von Sebastian Deterding und seinem Forschungsteam, die 2011 den Begriff in einen wissenschaftlichen Bezug brachten. Bereits 1978 hatte der britische Spiele-Forscher Richard Bartle den Begriff geprägt, doch erst seit den 2010er-Jahren erfährt Gamification größere Beachtung in Forschung und Praxis.

Das Kernprinzip ist einfach: Elemente aus Spielen werden in reale Arbeits- und Lernprozesse übertragen. Das sind zum Beispiel Herausforderungen, die es in verschiedenen Levels zu lösen gilt. Fortschrittsanzeigen oder erworbene Punkte signalisieren den Nutzer:innen dann, wie sie abschneiden. Dadurch werden reale Prozesse so gestaltet, dass sie die intrinsische Motivation von Menschen fördern. Gamification - oder auch Gamifizierung - macht sich zunutze, dass Menschen von Natur aus gerne Herausforderungen meistern, Fortschritte erzielen und Erfolge feiern.

Theoretische Grundlagen

Gamification basiert auf bewährten psychologischen Theorien:

Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan

Diese Theorie identifiziert drei grundlegende menschliche Bedürfnisse: Autonomie (Selbstbestimmung), Kompetenz (Wirksamkeitserleben) und soziale Eingebundenheit (Zugehörigkeit). Gamification kann alle drei Bedürfnisse ansprechen.

Flow-Theorie nach Csikszentmihalyi

Flow beschreibt den Zustand völliger Konzentration und intrinsischer Motivation. Er entsteht, wenn Herausforderung und Fähigkeiten optimal aufeinander abgestimmt sind – ein Zustand, den gute Spiele perfekt schaffen.

Behavioristische Lerntheorien

Diese erklären, wie Belohnungen und Verstärkung Verhalten beeinflussen. Gamification nutzt diese Mechanismen durch Punkte, Badges und andere Belohnungssysteme.

Abgrenzung zu anderen Methoden

Gamification unterscheidet sich von verwandten Ansätzen:

- Game Based Learning: Hier werden Lerninhalte in einen Spielekontext eingefügt. Die Spieler:innen erwerben Wissen oder Fähigkeiten, während sie spielen, ohne dass der Lernaspekt zwingend im Vordergrund steht. Gamification hingegen fügt spieltypische Elemente in einen spielfremden Kontext, ohne dass Lerninhalte im Vordergrund stehen.

- Serious Games: Diese sind eigenständige Spiele mit einem Bildungsziel, wie etwa Flugsimulatoren für Pilot:innen. Sie bieten eine komplexe, oft realistische Erfahrung, die speziell für Lernzwecke entwickelt wurde. Im Vergleich dazu sind gamifizierte Anwendungen weniger aufwendig und kostenintensiv.

- Simulation: Simulationen bilden reale Situationen nach und ermöglichen es, in einer kontrollierten Umgebung Erfahrungen zu sammeln. Gamification kann Simulationen ergänzen, ist jedoch nicht auf sie angewiesen. Sie nutzt spielerische Elemente, um Motivation und Engagement zu fördern.

- Nudging: Nudging beeinflusst Entscheidungen auf subtile Weise, indem es die Entscheidungsumgebung verändert, ohne dass eine direkte Aufforderung erfolgt. Ein Beispiel: Im Hotelzimmer steht ein Schild mit "9 von 10 Gästen verwenden ihr Handtuch mehrfach". Eine Form des Nudgings, um ohne direkte Aufforderung auf das sozial erwünschte Verhalten aufmerksam zu machen. Gamification setzt hingegen auf klare Belohnungen, Herausforderungen und spielerische Anreize, um Verhalten zu steuern und das Engagement zu erhöhen.

Elemente der Gamification: Die Bausteine des Spielerischen

Gamification funktioniert durch verschiedene Elemente, die unterschiedliche Motivationsfaktoren ansprechen. Diese lassen sich in vier Kategorien unterteilen:

Leistung und Fortschritt

Diese Elemente sprechen das menschliche Bedürfnis nach Wachstum und Entwicklung an:

- Fortschrittsanzeigen visualisieren den Lernfortschritt und zeigen, wie viel bereits geschafft wurde.

- Punkte und Erfahrungspunkte quantifizieren Leistungen und schaffen ein Gefühl der Akkumulation.

- Level und Rangstufe strukturieren den Lernprozess in überschaubare Etappen.

- Badges und Abzeichen würdigen spezielle Leistungen und Meilensteine.

- Herausforderungen und Quests bieten konkrete Aufgaben mit klaren Zielen.

- Fähigkeitenbäume zeigen verschiedene Entwicklungswege auf.

Kooperation und soziale Interaktion

Menschen sind soziale Wesen. Diese Elemente nutzen das Bedürfnis nach Gemeinschaft:

- Teams und Gilden ermöglichen gemeinsames Lernen und gegenseitige Unterstützung.

- Teamchallenges fördern Zusammenarbeit und gemeinsame Zielerreichung.

- Profile und soziale Vergleiche schaffen Transparenz über Leistungen und Fortschritte.

- Gemeinsame Ziele verbinden individuelle Anstrengungen mit Gruppenerfolg.

- Mentoring-Systeme ermöglichen, dass Lernende Anfänger:innen unterstützen.

Wettbewerb

Gesunder Wettbewerb kann motivieren, muss aber dosiert eingesetzt werden:

- Ranglisten und Leaderboards zeigen die besten Performer:innen.

- Wettkämpfe und Tournaments schaffen zeitlich begrenzte Herausforderungen.

- Zeitlimits erzeugen eine gewisse Dringlichkeit.

- Wetten und Challenges ermöglichen spielerische Herausforderungen zwischen Kolleginnen und Kollegen.

Immersion

Diese Elemente schaffen eine fesselnde Lernatmosphäre:

- Storytelling und Narrative betten Lerninhalte in spannende Geschichten ein.

- Virtuelle Charaktere bieten Identifikationsmöglichkeiten.

- Freischaltbare Inhalte schaffen Neugier und Vorfreude.

- Rollenspiel-Elemente ermöglichen das Ausprobieren neuer Rollen.

- Thematische Welten verpacken Lerninhalte in ansprechende Umgebungen.

Motivationswirkung von Gamification-Elementen

Die Wirkung von Gamification beruht auf der geschickten Kombination verschiedener Motivationsarten. Verstehen Sie diese Mechanismen, können Sie Gamification gezielter einsetzen:

Intrinsische Motivation

Intrinsische Motivation entsteht von innen heraus und ist besonders nachhaltig. Gamification kann sie auf verschiedene Weise fördern:

- Autonomie und Wahlfreiheit: Lernende können eigene Wege wählen, verschiedene Herausforderungen angehen oder zwischen Schwierigkeitsgraden wählen.

- Kompetenz und Wirksamkeitserleben: Durch klare Fortschrittsanzeigen und erreichbare Ziele erleben Lernende, dass sie tatsächlich besser werden.

- Soziale Eingebundenheit: Teamchallenges und kooperative Elemente schaffen Zugehörigkeitsgefühl. Menschen lernen motivierter, wenn sie sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen.

- Sinnhaftigkeit: Gamification kann Lerninhalte in bedeutungsvolle Kontexte einbetten. Durch Storytelling oder reale Anwendungsszenarien verstehen Lernende den Sinn ihrer Anstrengungen.

Extrinsische Motivation

Extrinsische Motivation kommt von außen und kann kurzfristig sehr wirksam sein:

- Belohnungen: Punkte, Badges und Zertifikate bieten konkrete Belohnungen für Lernerfolge. Das Belohnungszentrum des Gehirns reagiert darauf, selbst wenn die Belohnungen nur symbolischen Wert haben.

- Anerkennung: Ranglisten und öffentliche Würdigungen sprechen das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung an. Viele Menschen sind bereit, mehr zu leisten, wenn ihre Erfolge sichtbar werden.

- Wettbewerb: Der Vergleich mit anderen kann zusätzliche Energie freisetzen. Gesunder Wettbewerb spornt an, ohne zu überfordern.

- Vermeidung negativer Konsequenzen: Zeitlimits oder die Gefahr, ein Level zu verlieren, können ebenfalls motivieren – sollten aber sparsam eingesetzt werden.

Das Zusammenspiel beider Motivationsarten

Erfolgreiche Gamification kombiniert beide Motivationsarten geschickt:

- Crowding-Out-Effekt vermeiden: Zu viele extrinsische Belohnungen können die intrinsische Motivation verdrängen. Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis.

- Langfristige vs. kurzfristige Wirkung: Extrinsische Elemente können initial motivieren, während intrinsische Faktoren langfristig wirken. Planen Sie entsprechend.

- Personalisierung: Verschiedene Menschen reagieren unterschiedlich auf Motivationselemente. Bieten Sie verschiedene Optionen an, damit jede:r den passenden Zugang findet.

Gamification Beispiele: Erfolgreiche Umsetzungen in der Praxis

Diese erfolgreichen Gamification-Beispiele zeigen, wie spieltypische Elemente in verschiedenen Bereichen Menschen zum Mitmachen motivieren.

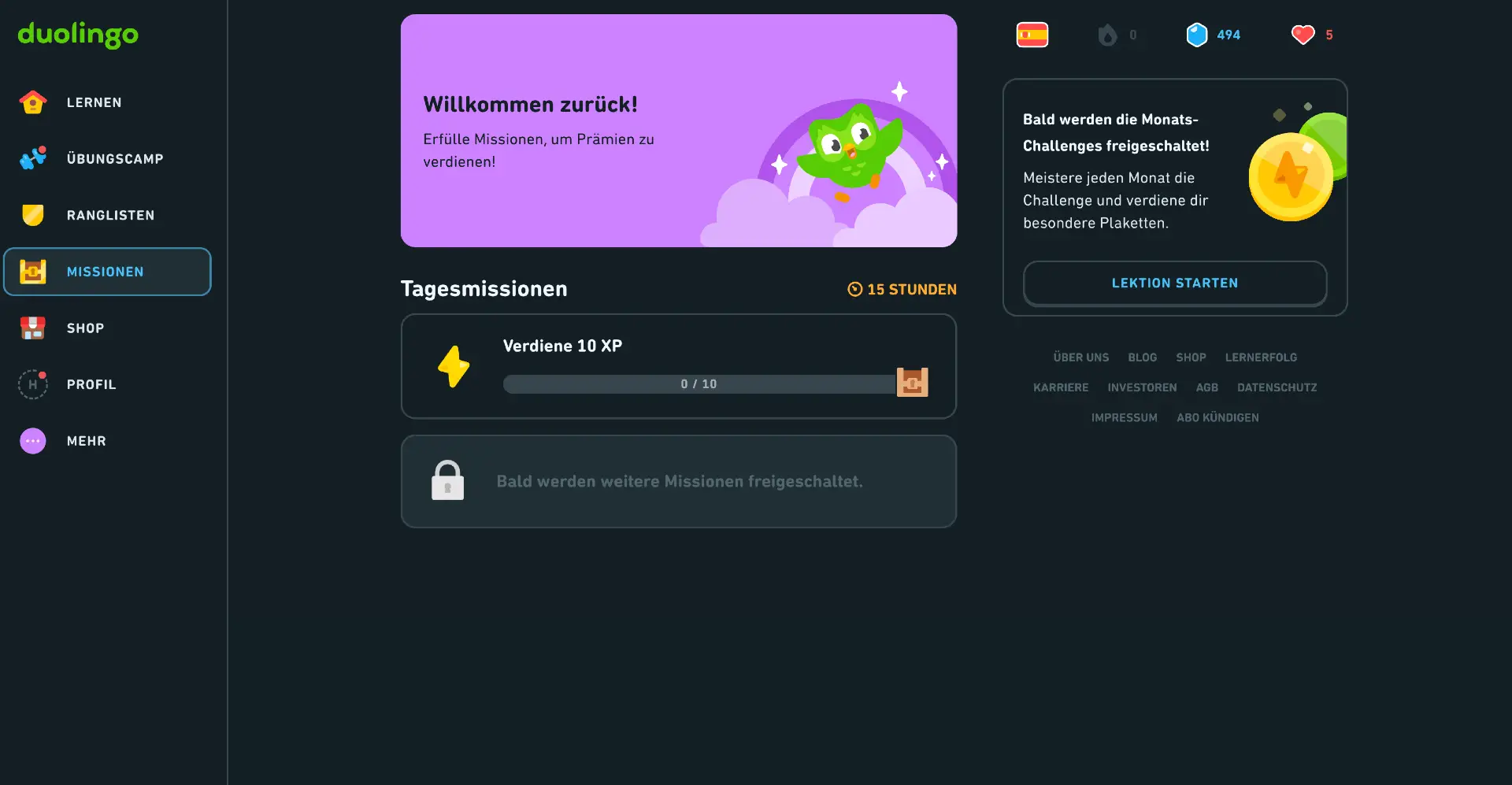

Duolingo: Sprachen spielerisch lernen

Duolingo ist ein Paradebeispiel für erfolgreiches Gamification. Die Sprachlernplattform nutzt verschiedene spieltypische Elemente:

- Das Streak-System motiviert zum täglichen Lernen.

- Erfahrungspunkte quantifizieren Lernfortschritte.

- Levels und Einheiten strukturieren Lernen übersichtlich.

- Lingots (virtuelle Währung) ermöglichen Käufe im virtuellen Shop.

- Ranglisten schaffen sozialen Wettbewerb.

- Achievements würdigen besondere Leistungen.

Das Ergebnis: Über 500 Millionen Nutzer:innen lernen regelmäßig mit Duolingo – motiviert durch spieltypische Elemente und der Visualisierung von Lernfortschritten.

Weitere erfolgreiche Gamification-Beispiele

- Nike+ Run Club: Die Fitness-App motiviert durch Challenges, Badges und soziale Vergleiche. Läufer:innen teilen ihre Erfolge und spornen sich gegenseitig an.

- Starbucks Rewards: Das Treueprogramm funktioniert wie ein Spiel. Kundinnen und Kunden sammeln Sterne, erreichen ein neues Status-Level und erhalten Belohnungen.

- SAP Community Network: Die professionelle Plattform nutzt Punkte und Abzeichen, um Wissensaustausch zu fördern. Mitglieder:innen werden für hilfreiche Beiträge belohnt.

- Microsoft Language Quality Game: Microsoft ließ Nutzer:innen spielerisch Übersetzungen bewerten. Innerhalb weniger Monate verbesserte sich die Übersetzungsqualität erheblich.

Gamification in Unternehmen

Unternehmen setzen Gamification erfolgreich in verschiedenen Bereichen ein:

- Onboarding-Prozesse: Neue Mitarbeitende durchlaufen spielerisch gestaltete Einführungsprogramme und alltägliche Aufgaben erhalten spieltypische Elemente. Checklisten werden zu Quests, Fortschritte werden visualisiert.

- Compliance-Trainings: Trockene Regelwerke werden durch die Gamifizierung lebendiger. Mitarbeitende sammeln Punkte für absolvierte Module und messen sich in Quizzes.

- Verkaufstrainings: Vertriebsteams nutzen Ranglisten und Challenges, um Verkaufstechniken zu verbessern. Erfolgreiche Abschlüsse werden mit Badges gewürdigt.

- Innovation Management: Ideenwettbewerbe werden spielerisch gestaltet. Mitarbeitende sammeln Punkte für eingereichte Ideen und deren Bewertung.

Wo setzt Gamification an?

Der Einsatz von Gamification setzt ein bestimmtes Menschenbild voraus, das wir in der Personalentwicklung am ehesten als „Growth Mindset“ beschreiben können. Schließlich sei ein Spiel nichts anderes als der freiwillige Versuch, Hindernisse zu überwinden, sagt Rackwitz. Er kritisiert den eklatanten Gegensatz dazu, den er immer wieder beobachtet:

„Wir versuchen die ganze Zeit, Hindernisse aus unserem Alltag herauszudesignen. Wir wollen alles vorhersagbar und effizient machen – das ist das Gegenteil von Spielen.“

Gamification dient also nicht dazu, eine Lernumgebung so effizient wie möglich zu gestalten. Damit ginge Spannung verloren. Vielmehr geht es darum, die Learning Journey mit spieltypischen Elementen zu gestalten. Mit verschiedenen Herausforderungen und Levels werden die Lernenden so geleitet, dass sie selbst merken – und ein datenbasiertes visuelles Feedback darüber bekommen – wie sie über die Zeit besser werden. Komplexe Aufgaben werden dabei in überschaubare Etappen unterteilt, wodurch das Gefühl der Überforderung vermieden wird. Das kitzelt den Ehrgeiz der Lernenden und setzt eine positive „Jagd nach dem besseren Ich“ in Gang. Darin liegt die Motivationssteigerung.

Neben der Selbstverbesserung kommen auch weitere Motivatoren zum Tragen. Je nach Persönlichkeit und Umfeld der Lernenden wirken unter anderem diese Faktoren unterschiedlich stark:

- Selbstwirksamkeit: Die Menschen bemerken, dass das, was sie getan haben (Lernanstrengung), etwas Quantifizierbares bewirkt (sie erreichen ein neues Level).

- Selbstwertsteigerung: Die Selbstwertsteigerung kommt entweder durch den Vergleich mit anderen oder dadurch, dass jemand den Leistungsanspruch an sich selbst erfüllt.

- Abschlussmotiv: Dies ist eine soziale Motivation – Lernende wollen zum Club derer gehören, die ein bestimmtes Level erreicht haben.

- Employability: Erworbene Zertifikate sind auch ein sichtbarer Beleg dafür, dass man etwas kann. Daher können sie für die nächste Gehaltserhöhung, einen Jobwechsel oder die Sicherung des aktuellen Jobs eine Rolle spielen.

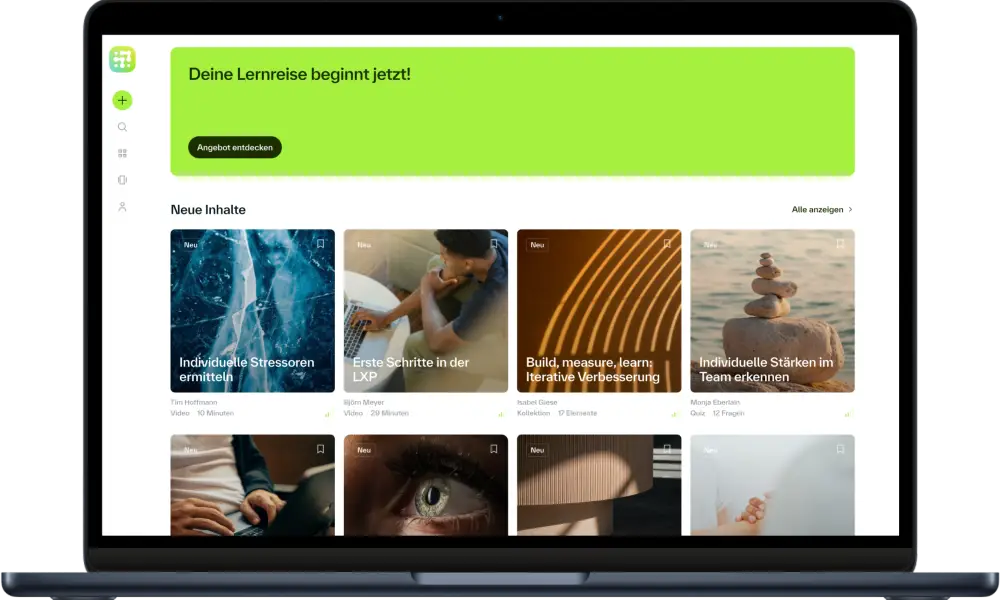

Die Rolle von Gamification für selbstgesteuertes Lernen

Heute findet ein großer Teil des Lernens in Organisation nicht mehr formal durch klar vorgegebene Seminare oder Trainings statt, deren Abschluss vorausgesetzt wird. Stattdessen nimmt die Bedeutung selbstgesteuerten Lernens kontinuierlich zu. Moderne Learning Experience Plattformen unterstützen die Lernenden dabei, die für sie relevanten Lern-Contents zu finden. Sie erhalten personalisierte Lernvorschläge und Wissen kann unmittelbar im „Moment of Need“ erworben und direkt angewandt werden.

Die Relevanz ist für die Lernenden in diesem Fall deutlich größer, da der Lern-Trigger intrinsisch motiviert ist. Die Grundlage für wirksame Gamification ist also geschaffen: Der Stoff selbst ist für den Lernenden wichtig und sinnhaft. Dennoch braucht es im stressigen Alltag manchmal zusätzliche Schubser, die die Motivation noch unterstützen. Es motiviert Lernende, wenn sie dank Gamification ihre Fortschritte sehen können und zusätzlich zum neuen Wissen und gelösten Arbeitsproblemen etwas „in der Hand haben“, für das sich die investierte Zeit ins Lernen noch mehr lohnt.

Einsatz von Gamification ist auch eine Frage der Unternehmenskultur

Im beruflichen Umfeld gibt es immer wieder Vorbehalte gegenüber „Spielerei“. Es hänge daher auch mit der Unternehmenskultur zusammen, ob sich spieltypische Elemente sinnvoll nutzen lassen, sagt Rackwitz:

„Stell dir vor: Ein Unternehmen führt plötzlich ein Lernspiel ein, aber aus Sicht der Mitarbeitenden ist das Unternehmen überhaupt nicht spielerisch unterwegs und ihr Chef ist der unkreativste und unlustigste Typ. Dann denken sie nicht, dass es gut ist, das Spiel zu spielen.“

Gamification hat dabei im Gegensatz zu Game Based Learning jedoch einen Vorteil: Die Grundidee ist, die Realität für den Menschen besser zu gestalten, nicht nur das Design anzupassen. Es geht um die psychologischen Mechaniken hinter Spielen, nicht um die Optik. Das Produktivitätspotential steckt Roman Rackwitz zufolge „nicht darin, dass die Leute sagen ‚so jetzt habe ich gespielt und nun zurück an die Arbeit‘, sondern dass sie feststellen, der Job oder das Lernen sei intuitiver geworden.“ Gamification muss für die User:innen also gar nicht unbedingt nach einem Spiel aussehen. So komme auch niemand in die Verlegenheit, sich sagen zu müssen „ich bin ja seriös, ich daddel hier doch nicht.“

Vorteile und Herausforderungen von Gamification

Gamification bringt messbare Vorteile, aber auch Herausforderungen, die Sie kennen sollten. Eine ehrliche Bestandsaufnahme hilft bei der strategischen Entscheidung.

Vorteile für Unternehmen

Gamification bietet messbare Vorteile für Organisationen:

- Erhöhte Lernmotivation: Studien zeigen, dass bis zu 90 % der Befragten Gamification als produktivitätssteigernd erleben, gleichzeitig berichten über 70% von einer spürbar höheren Motivation. Mitarbeitende verbringen mehr Zeit mit Lerninhalten und kehren häufiger zurück.

- Verbesserte Mitarbeiterbindung: Gamification kann das Engagement der Mitarbeitenden erhöhen. Wer Spaß am Lernen hat, identifiziert sich stärker mit dem Unternehmen.

- Messbare Lernerfolge: Durch integrierte Tracking-Systeme können Sie Lernfortschritte detailliert messen. Diese Daten helfen, Lerninhalte zu optimieren und den ROI zu berechnen.

- Kosteneffizienz: Einmal implementiert, können gamifizierte Systeme viele Mitarbeitende erreichen, ohne dass zusätzliche Trainer:innen benötigt werden. Die Skalierbarkeit ist hoch.

- Wissensretention: Spielerische Elemente können helfen, das Wissen besser zu behalten. Wiederholungen werden durch Gamification weniger monoton.

Herausforderungen bei der Implementierung

Trotz der Vorteile gibt es auch Herausforderungen:

- Kulturelle Widerstände: Nicht alle Mitarbeitenden oder Führungskräfte sind offen für spielerische Ansätze. Überzeugen Sie durch Pilotprojekte und messbare Erfolge bei der Gamifizierung.

- Technische Komplexität und Kosten: Gamification erfordert oft technische Anpassungen bestehender Systeme. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für die Implementierung und starten Sie mit einfachen Elementen, die Sie schrittweise ausbauen können.

- Nachhaltigkeit der Motivation: Der Neuheitseffekt kann sich abnutzen. Entwickeln Sie Gamification-Systeme kontinuierlich weiter, um langfristig zu motivieren.

- Messbarkeit des Erfolgs: Nicht alle Vorteile von Gamification lassen sich einfach quantifizieren. Definieren Sie klare KPIs vor der Implementierung.

- Übermaß an Wettbewerb: Zu starker Wettbewerb kann demotivieren oder sogar schaden. Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wettbewerb und Kooperation.

- Gamification-Müdigkeit: Wenn zu viele Systeme gamifiziert werden, können Mitarbeitende abschalten. Setzen Sie Gamification gezielt ein, nicht flächendeckend.

- Ethische Bedenken: Gamification kann manipulativ wirken. Seien Sie transparent über die verwendeten Mechanismen und respektieren Sie die Autonomie der Lernenden.

- Trivialisierung von Lerninhalten: Wichtige Inhalte können durch zu starke Gamification oberflächlich wirken. Finden Sie die richtige Balance zwischen Spaß und Ernsthaftigkeit.

Zukunftsperspektiven: Gamification im Wandel

Die Entwicklung von Gamification ist dynamisch. Verschiedene Trends prägen die Zukunft:

- KI-gestützte Personalisierung: Künstliche Intelligenz ermöglicht es, Gamification-Elemente individuell anzupassen. Lernende erhalten maßgeschneiderte Herausforderungen und Belohnungen.

- Virtual und Augmented Reality: VR und AR eröffnen neue Möglichkeiten für immersive Gamification-Erfahrungen. Komplexe Szenarien können realistisch simuliert werden.

- Mobile-Learning-Ansätze: Gamification wird zunehmend für mobile Geräte optimiert. Microlearning-Einheiten mit spieltypischen Elementen passen perfekt in den Alltag.

- Microlearning-Integration: Kurze, gamifizierte Lerneinheiten (sog. Learning Nuggets) lassen sich besser in den Arbeitsalltag integrieren. Just-in-time-Lernen wird dadurch attraktiver.

- Soziale Gamification: Teambasierte Elemente werden wichtiger. Gemeinsame Herausforderungen und kollaborative Erfolge motivieren stärker als individueller Wettbewerb.

Die technologische Entwicklung wird Gamification weiter vorantreiben. Sensoren könnten künftig physiologische Daten berücksichtigen und Spielelemente in Echtzeit anpassen. Gleichzeitig rücken ethische Aspekte stärker in den Fokus: Transparenz, Nutzerautonomie und verantwortungsvoller Umgang mit Motivationsmechanismen werden zu zentralen Qualitätsmerkmalen.

Eines bleibt jedoch unverändert: Erfolgreiche Gamification beginnt mit relevanten Inhalten und einer Unternehmenskultur, die Lernen und Entwicklung wertschätzt. Den größten Erfolg zeigt Gamification, wenn der gesamte Lernprozess so angelegt wird, dass er eine echte Herausforderung bietet und Fortschritte im Sinne einer „Jagd nach dem besseren Ich“ möglich macht. Die spieltypischen Elemente verstärken dann eine bereits vorhandene Lernbereitschaft – sie ersetzen sie nicht. Unternehmen, die dieses Prinzip beherzigen, können mit Gamification nachhaltig die Motivation und Leistung ihrer Teams steigern.

FAQ

Was ist Gamification einfach erklärt?

Gamification bedeutet, Spielelemente in nicht-spielerische Bereiche einzubauen. Stellen Sie sich vor, Ihr Lernprogramm funktioniert wie ein Computerspiel – Sie sammeln Punkte für abgeschlossene Aufgaben, erreichen neue Level bei Fortschritten und erhalten Belohnungen für Erfolge. Das macht trockene Inhalte interessanter und motiviert Menschen dazu, dranzubleiben. Der Clou: Es geht nicht um echtes Spielen, sondern um die psychologischen Mechanismen, die Spiele so faszinierend machen.

Welche Arten von Gamification gibt es?

Gamification lässt sich in verschiedene Kategorien unterteilen: Strukturelle Gamification fügt spieltypische Elemente wie Punkte und Badges hinzu, ohne den Inhalt zu ändern. Inhaltliche Gamification gestaltet den Lernstoff selbst spielerisch um. Soziale Gamification nutzt Teamelemente und Wettbewerb zwischen Gruppen. Persönliche Gamification konzentriert sich auf individuelle Fortschritte und Selbstverbesserung. Die meisten erfolgreichen Ansätze kombinieren mehrere Arten für maximale Wirkung.

Was ist ein Beispiel für Gamification?

Ein gutes Beispiel ist Duolingo: Die Sprachlernplattform nutzt Punkte für abgeschlossene Lektionen, Streak-Systeme für tägliches Lernen, Level für Fortschritte und Ranglisten für sozialen Wettbewerb. Nutzer:innen sammeln virtuelle Lingots, können Achievements freischalten und in Ligen gegeneinander antreten. Das Ergebnis: Über 500 Millionen Menschen lernen regelmäßig Sprachen, motiviert durch spieltypische Elemente, die das Lernen unterhaltsam gestalten.

Was sind Gamification Tools?

Gamification Tools sind Software-Lösungen, die spieltypische Elemente in Lernplattformen integrieren. Dazu gehören Learning Management Systeme (LMS) mit integrierten Gamification-Funktionen, spezialisierte Gamification-Plattformen und Learning Experience Plattformen (LXP) mit personalisierten Spielelementen. Viele Tools bieten Punktesysteme, Badge-Verwaltung, Ranglisten und Fortschritts-Tracking. Die Learning Experience Plattform der Haufe Akademie beispielsweise integriert solche Elemente nahtlos in den Lernalltag.

Das könnte Sie auch interessieren